| ★阿修羅♪ > テスト10 > 116.html ★阿修羅♪ |

|

| Tweet |

そこで、この時代に特徴的に現れた青銅器の意味が重要性を帯びてくるわけです。古代史における時代の大断層とは、侵略者が持ち込んだ未知なる物に翻弄され、先住民が大混乱を引き起すことによって生じるといわれます。弥生の原動力とは、中国の戦国時代を生き延びた難民達によってもたらされた青銅器にあったとみなければなりません。

よって、この時代の青銅器の謎の解明が何よりも重要なのです。とりわけ銅鐸は、この時代の始まりと終わりを決定付けたといって過言ではありません。銅鐸民族は大陸から侵入した後、縄文人の駆逐には成功したものの、あくまでも銅鐸による情報伝達に固執し続け、文字文化にありつけなかったために天孫族の前にあえなく壊滅したのです。この最重要課題が今日、「祭り」と「埋納」に呪縛されたまま迷走を続けている状況です。銅鐸の本を開くと、ことごとく「銅鐸はなぜ埋められたのか?」がメインテーマになっています。銅鐸は一風変わった所から出土するためほとんどの専門家が「埋められた」という先入観に囚われるのです。どのような考古遺物に対しても、その研究へのスタートは「埋まっていた」ことにあるのは言うまでもありません。

「埋められた」との銅鐸論をまず拒否してこの青銅器を捉えると、弥生と銅鐸の謎が次々と氷解していきます。

(1)銅鐸って何だろう?

(2) ノーベル賞を凌ぐ大発明

☆高い音響効果を生む構造体

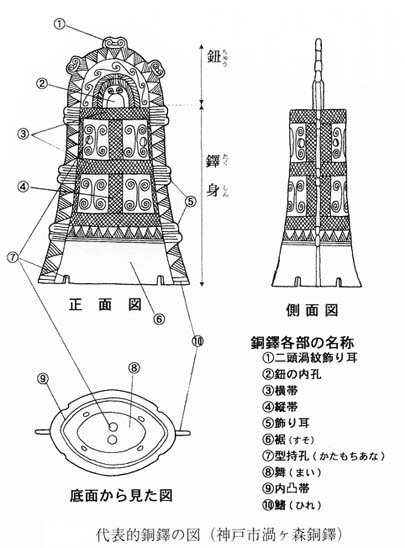

銅鐸本体のことを 鐸身(たくしん)という。 略してただ、身(み)とも呼ぶ。 身の上方部左右の端寄りと舞の部分に円または四角形の孔が表裏ともに対に計6個開けられている。 さらに身の裾の下端の前後左右にも角形、台形あるいは半円形の開放孔(切り込み)がある。 これは銅鐸鋳造過程と密接不可分の関係にあるのと同時に、音響工学的効果を高めている。 実はこの孔の部分が鋳型では砂で満たされていて、溶けた銅合金が入り込まないシステムを構成し、これによって身の厚みが決定される(型持孔)。 ただし、蝋(ろう)型法によって作られた可能性もある。 この厚さは2ミリほどまでに薄く、銅鐸系弥生人たちの高度な鋳造技術を雄弁に物語る。 この薄い構造体が生み出す音響エネルギーが金属内部に吸収されることなく遠方に向かって甲高く響き渡るシステムとなっている。 同時に軽量化が計られ、ひとたび事に及ぶと、とっさに隠匿場所から持ち出され警報として打ち鳴らされたと考えられる。

内部に舌棒をぶら下げて鳴らしたため生じたとする内凸帯の摩滅というのは事実に反している。 鰭は飾りであると同時に共鳴板の役割を果たし、音響効果を一層高めた。 『青銅器の考古学』(学生社、1999年)を著した久野邦雄さんは、上記型持孔の意味について復元銅鐸を使って音響工学的実験を行った。 孔を全く有しないものから多数持つものまでの銅鐸を打ち鳴らして比較検討したところ、6個の孔と4個の切り欠き孔を持つ銅鐸が余韻のある最良の音を発することを発見した。 したがって型持孔の役割は鋳造のためもあろうが、音響性にも重要な意味が存在していた。 ちなみに今日まで発見された銅鐸のほとんどがこの形を示している。

(3) 吊り下げるのに不都合な鈕

☆縁が尖っていて大きい穴は太く固いものを通す孔

これをほぼ確信させる材料が実は銅鐸出土地にはふんだんにある。 ズバリ!竹とみてよい。 当然のことながらいろんな太さがある。 そのために鈕には大き目の穴が開けられている。 ステンレスパイプの役目を果たすのが、天然のパイプ=竹に他ならない。

|

|

|

|

|

|

題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

|

|

|

|

|

|

|

|