http://www.asyura2.com/25/senkyo297/msg/836.html

| Tweet | �@ |

��2025�N8��15���@�����Q���_�C1�ʁ@���ʃN���b�N�g��

�����ʔ���

��2025�N8��15���@�����Q���_�C2��

�k�b���o�����ɓr���u���ȁv�c��蕔�����Ȃ��Ȃ�u���v�ւ̌��O

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/376214

2025/08/15�@�����Q���_�C�@����i�������z��

�u80�N�k�b�v�͔��o����Ȃ������^�i�b�j�����ʐM��

�@���{�ɂ��80�N�k�b�͌������邪�A����́u�����v�ȏ�ɏd�v�ȈӖ������̂ł͂Ȃ����B�����ł����A�푈�o���҂����Ȃ��Ȃ�A���a�����O�ł͂Ȃ��A�o�ύ������Ō���鍡�A���Ȃƕs��̐�����V���ɂ��鐭�{�k�b���ł�����A�܂��܂������ɔ��Ԃ��낤�B�Δj�̒f�O�����j�̕���_�ɂȂ�s���B

�@�@���@�@���@�@��

�@�ߖڂƂȂ���80�N�ڂ�8��15�������B���ǁu80�N�k�b�v�͔��o����Ȃ������B���50�N�A60�N�A70�N�ƁA10�N�̐ߖڂ��Ƃɏo����Ă����u���k�b�v�̓v�c���Ɠr��Ă��܂����B

�@10�N��1�x�A���{�̃g�b�v�����̐푈���u���ȁv���A�s��𐾂����Ƃ́A���������łȂ��A��O�A���{���N�������A�W�A�����ɑ��Ă��u���{�͓�x�Ɛ푈�����Ȃ��v�Ƃ������b�Z�[�W�ɂȂ��Ă����B

�@�Ȃ̂ɁA�Δj���낵�Ɍ�����������g�����W�c�h�����{�h�̈��͂ɋ����A�Δj�́u80�N�k�b�v���o�����Ƃ�f�O�B����ɁA�t�c������o�Ȃ��u�����v�����o����̂��ǂ����A������Ȃ��Ȃ��Ă���B�����{�h�𒆐S�Ƃ����嗬�h�́A�u�k�b�v�͂������A�u�����v���o�����Ȃ����肾�B

�@����Łu���k�b�v�̊��s�͓r�₦�A������x�Ɓu�k�b�v�͏o����Ȃ����낤�B

�@�������A���܂܂łÂ��Ă����u�k�b�v���A�����̋�ɂ���A�r�₦��Ȃ�āA����قNj����Șb���Ȃ��̂ł͂Ȃ����B

�@�@�喼�_�����̌\���m���i�����w�j�͂��������B

�u�Δj�́A���͂��͂˂��Ăł�80�N�k�b�\���ׂ��ł����B50�N�A60�N�A70�N�Ǝk�b�\���Ă����̂ɁA�����ł�߂���A�g��߂��h�Ƃ������Ƃ��傫�ȈӖ��������Ă��܂��A���Ӎ��Ɍ�������b�Z�[�W�𑗂邱�Ƃɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��B����ɁA���{�����E���L�i�L���Ȃ��Ă��邢�܂����A�푈���ǂ�قǔߎS���A���j�Ɍ��������A���a�̃��b�Z�[�W���邱�ƂɈӖ����������͂��ł��B��O�A�Ȃɂ��������̂��A�������˂��Ȃ���g���j�C����`�h���͂т���͂��߂Ă��܂��B���߂ĐΔj�́g�����h�����͐�ɏo���ׂ��ł��B�����A�������o���Ȃ��悤��������A�����Ɏ����߂�ׂ��ł��v

�@�����{�h�𒆐S�Ƃ����嗬�h�́A�X�������ɂ���āu���k�b�v���r�ꂽ���Ƃ��A�ǂ��v���Ă���̂��B���̈Ӗ����������Ă���̂��B

���_��8�������b�Z�[�W��]��ł���

�@���{���́u70�N�k�b�v�ŁA���̑����͐s���Ă���A���㉮���˂��K�v�͂Ȃ������Ƃ����̂��A�u80�N�k�b�v��ׂ��������{�h�c���̌������炵���B

�@�������A�͂����Ă����Ȃ̂��B10�N���o�Ă��ۏ���傫���ς��B����ɍ��킹�āA���̃g�b�v�����b�Z�[�W����͓̂��R�̂��Ƃ��낤�B

�@�����A�u80�N�k�b�v�͕s�v�Ƃ����̂Ȃ�A�u70�N�k�b�v�����ėv��Ȃ������̂ł͂Ȃ����B�u���k�b�v�̈Ӌ`�́A���R�������\�����u50�N�k�b�v�ɐs���Ă��邩�炾�B

�@���R�k�b�̃L�[���[�h�ɂȂ����u�A���n�x�z�v�u�N���v�u���ȁv�u���l�сv�́A���́u60�N�k�b�v�ł����P����A����B���ɂ͂������A���{���́u70�N�k�b�v�ł������p����Ă���B

�@�������A�Δj���œ_�Ă悤�Ƃ����̂́A�u70�N�k�b�v����X�b�|�����������Ă��邱�Ƃ������Ƃ����B

�@1�����̏O�@�\�Z�ςŎ́u�Ȃ��A���̐푈������邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂��B������̂�80�N�̍��N���ɂ߂đ厖���v�ƌ���Ă���B

�@���{���푈���͂��߂��o�܂ɂ��āA70�N�k�b�́u�����̐����V�X�e���́A���̎��~�߂��肦�Ȃ������v�ƋL���Ă��邪�A���̗��R�ɂ��Ă͐G��Ă��Ȃ��B

�@�Δj�́u�Ȃ����{��c��푈���~�߂��Ȃ������̂���˂��l�߂Ȃ��Ɠ����߂����J��Ԃ��v�ƁA�l���Ă���Ƃ����B

�u�ǂ����Đ푈���~�߂��Ȃ������̂��v�u�ǂ�����ΐ푈��h����̂��v�����Ƃ������b�Z�[�W��傫���ł��o���A�u80�N�k�b�v�͉��㉮�ɂȂ�Ȃ������͂��ł���B

�u�Δj�́A�R���I�^�N�̖h�q���A�R�g�h�ł����A���2�N�ԃX�}�g���ɗ}�����ꂽ���e�̉e�����A�g���핽�a�_�ҁh�Ƃ�����ʂ�����܂��B�I��ƌ��킸�A�s��ƌĂԂ̂������ł��B�{�l�̓V���|�W�E���Łw�����Ĕs���ƌ����̂́A�I��ƌĂ�ł͎��̖{�����ԈႦ�邩�炾�x�Ɛ������Ă��܂��B�����̎t���A�����g����ӎ��h�������Ă����c���p�h�ł�����ˁB70�N�k�b���g���T�h�ɂ��������{�h�c���́A���x�����I�ȗv�f�̂���Δj�ɂ́A���80�N�k�b���o���������Ȃ������̂ł��傤�v�i���E�W�ҁj

�@���_�����ł��A��8�������k�b��b�Z�[�W���o�����Ƃ�]��ł���B�ǂ����ĐΔj�́A�����{�h�̈��͂ɋ����āu80�N�k�b�v�̔��\��f�O���Ă��܂����̂��B

�푈��m���Ă���l�����Ȃ��Ȃ�

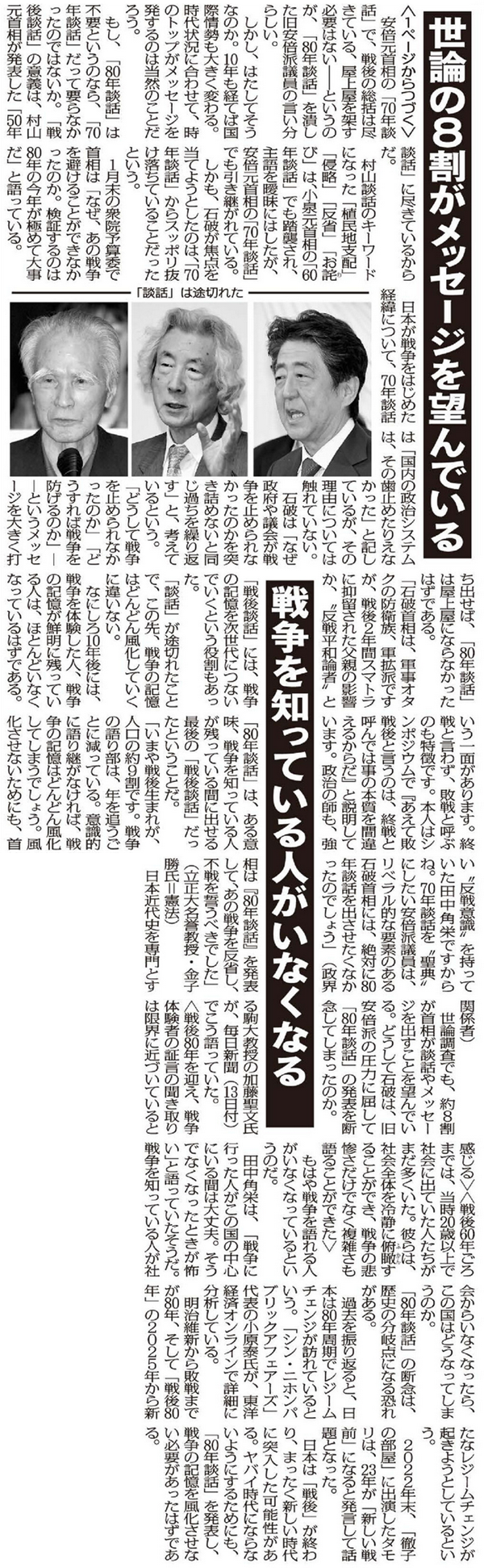

�u�k�b�v�͓r�ꂽ�c�i�b�j�����Q���_�C

�u���k�b�v�ɂ́A�푈�̋L����������ɂȂ��ł����Ƃ����������������B

�u�k�b�v���r�ꂽ���ƂŁA���̐�A�푈�̋L���͂ǂ�ǂ����Ă����ɈႢ�Ȃ��B

�@�Ȃɂ���10�N��ɂ́A�푈��̌������l�A�푈�̋L�����N���Ɏc���Ă���l�́A�قƂ�ǂ��Ȃ��Ȃ��Ă���͂��ł���B�u80�N�k�b�v�́A����Ӗ��A�푈��m���Ă���l���c���Ă���Ԃɏo����Ō�́u���k�b�v�������Ƃ������Ƃ��B

�u���܂��㐶�܂ꂪ�A�l���̖�9���ł��B�푈�̌�蕔�́A�N��ǂ����ƂɌ����Ă���B�ӎ��I�Ɍ��p���Ȃ���A�푈�̋L���͂ǂ�ǂ����Ă��܂��ł��傤�B���������Ȃ����߂ɂ��A�́w80�N�k�b�x�\���āA���̐푈�Ȃ��A�s��𐾂��ׂ��ł����v�i�����喼�_�����E���q����=���@�j

�@���{�ߑ�j����Ƃ����勳���̉������������A�����V���i13���t�j�ł�������Ă����B

�����80�N���}���A�푈�̌��҂̏،��̕������͌��E�ɋ߂Â��Ă���Ɗ����遄�����60�N����܂ł́A����20�Έȏ�ŎЉ�ɏo�Ă����l�������܂����������B�ނ�́A�Љ�S�̂��Âɘ��Ղ��邱�Ƃ��ł��A�푈�̔ߎS�������łȂ����G������邱�Ƃ��ł�����

�@���͂�푈������l�����Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ����̂��B

�@�c���p�h�́A�u�푈�ɍs�����l�����̍��̒��S�ɂ���Ԃ͑��v�B�����łȂ��Ȃ����Ƃ����|���v�ƌ���Ă����������B�푈��m���Ă���l���Љ�炢�Ȃ��Ȃ�����A���̍��͂ǂ��Ȃ��Ă��܂��̂��B

�u80�N�k�b�v�̒f�O�́A���j�̕���_�ɂȂ鋰�ꂪ����B

�@�ߋ���U��Ԃ�ƁA���{��80�N�����Ń��W�[���`�F���W���K��Ă���Ƃ����B�u�V���E�j�z���p�u���b�N�A�t�F�A�[�Y�v��\�̏��������A���m�o�σI�����C���ŏڍׂɕ��͂��Ă���B

�@�����ېV����s��܂ł�80�N�A�����āu���80�N�v��2025�N����V���ȃ��W�[���`�F���W���N���悤�Ƃ��Ă���Ƃ����B

�@2022�N���A�u�O�q�̕����v�ɏo�������^�����́A23�N���u�V������O�v�ɂȂ�Ɣ������Ęb��ƂȂ����B

�@���{�́u���v���I���A�܂������V��������ɓ˓������\��������B���o�C����ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɂ��A�u80�N�k�b�v�\���A�푈�̋L���������Ȃ��K�v���������͂��ł���B

�@

|

|

������@�@�@�@�@ �����C���� > �����E�I���E�m�g�j297�f�����@���� �@�O��

|

|

�ŐV���e�E�R�����g�S�����X�g �@�R�����g���e�̓����}�K�ő����z�M �@�X�����Ĉ˗��X��

������@�@�@�@�@ �����C���� > �����E�I���E�m�g�j297�f�����@���� �@�O��

|

|

�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B

�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B���ׂẴy�[�W�����p�A�]�ځA�����N���������܂��B�m�F���[���͕s�v�ł��B���p�������N��\�����Ă��������B