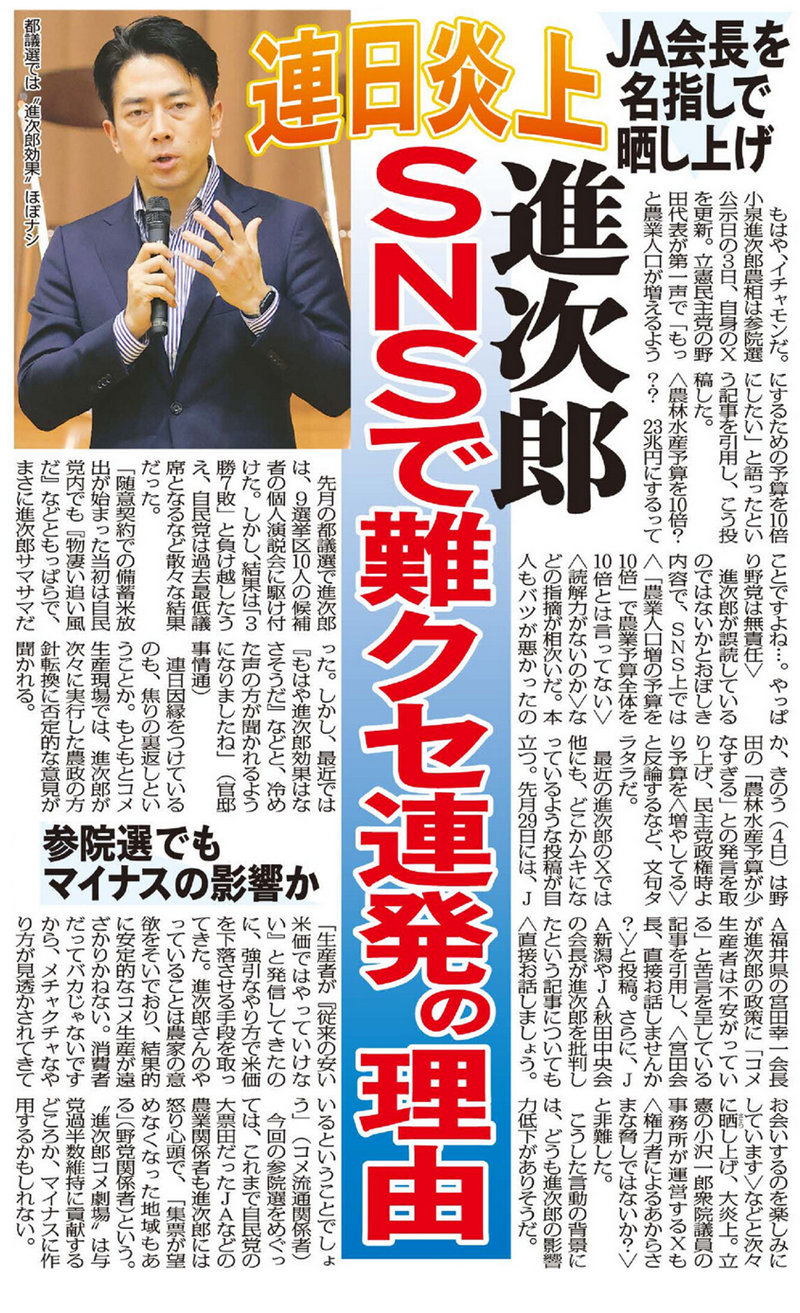

※2025年7月3日 日刊ゲンダイ1面 紙面クリック拡大

※紙面抜粋

※2025年7月3日 日刊ゲンダイ2面

脱米国の経済政策ができるのか? 関税交渉決裂…媚びるよりマシだが問題はその先だ

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/374222

2025/07/03 日刊ゲンダイ ※後段文字お越し

日本記者クラブでお決まりのポーズ(C)共同通信社

どうやら赤沢大臣は米国を完全に怒らせたようだ。裏を返せば妥協しなかった証拠で、それはそれなりに評価できる。問題はその先の処方箋だ。防衛費も含めて、法外な要求をしてくる暴君にどう対応するのがいいのか。その知恵と戦略が石破政権にあるのか。野党にも聞いてみたいものだ。

◇ ◇ ◇

ついに始まった。事実上の政権選択選挙となった参院選は3日、公示。連休中日の20日の投開票まで17日間の戦いに突入した。定数248のうち、改選の124議席(選挙区74、比例代表50)と、東京選挙区(改選数6)の補選(欠員1)を合わせた125議席を争い、520人超が立候補する見通しだ。

政権維持が危ぶまれる石破首相は、現職の劣勢が伝えられる兵庫選挙区(改選数3)で第一声。阪神・淡路大震災の発生から30年目の節目にあたることから、こだわりの防災政策のアピールを理由にしているが、なりふり構っていられないということだろう。東日本大震災の発生以降、歴代首相は国政選挙の第一声を主に福島県で上げてきた。連立を組む公明党の斉藤代表も、現職が当落線上の兵庫スタート。一方、野党第1党の立憲民主党の野田代表は、与野党一騎打ちの構図となっている宮崎選挙区(改選数1)を選んだ。コメ持ち自慢で更迭された江藤前農相のお膝元だ。

それにしても、悪いことは重なるとはよく言ったもの。前哨戦の東京都議選で自公が仲良く惨敗を喫した中、海の向こうの同盟国から届いたのはマサカの悲報。独裁色を強める米国のトランプ大統領が対日関税をめぐり、「30%か35%、あるいは我々が決める数字を支払ってもらう必要があると伝える」と言い出したのだ。日本車を大量輸入しているのに、ニッポンはアメ車を売ろうとしない。歴史的なコメ高騰で大騒ぎしているのに、カルローズ米を買おうとしない。つまるところ、日米交渉が「合意できるか確信できない。疑わしい」から打ち切るという。

押しかけ赤沢に三行半

新たに繰り出してきた税率の根拠は不明だ。ほぼ全ての相手国・地域を対象に4月に発動した「相互関税」は一律10%。上乗せ分については、発動13時間後に一時停止した。日本に突きつけてきた相互関税は計24%だったはずで、「30%か35%」にしたってトンデモナイ数字だ。90日間の停止期限は9日(米国時間)。残り6日足らず。石破政権が一発逆転できるとは到底思えない。対米輸出額は年間21兆円超。その約3割を占める自動車に4月から課されている別建ての追加関税25%の見直しを「本丸」と位置付けてきた。それとてトランプに一蹴されている。

石破から交渉役を任された最側近の赤沢経済再生相は、毎週のように米国へ飛んで何をしていたのか。

「可能な限り早期の合意を目指す」

「非常に突っ込んだ議論」

「前回以上に突っ込んだやりとり」

「合意に向けた議論が進展」

「合意に向けた議論がさらに進展」

閣僚級会議を4月に立ち上げて以降、協議を重ねるごとに妥結が近づいているかのような言いぶりだった。ところが、「精力的に調整を続ける」と強調したG7カナナスキスサミット開催に伴う日米首脳会談での合意にこぎつけられず、トーンダウン。先月末の7回目の協議後は「実りある議論を行った」と発言を後退させた。ラトニック商務長官とは話ができたが、キーパーソンのベッセント財務長官には滞在期間を延長しても会えなかったからだ。

朝日新聞(1日付朝刊)は交渉の舞台裏をこう報じていた。

〈今回はラトニック商務長官とは会えたものの、協議を主導するベッセント財務長官とは会えずじまい。赤沢氏はこれまでも、日程が確定しないまま訪米し、協議を「押し込む」(関係者)ケースがほとんどだった。赤沢氏は「会ってもらえないという国は多い。日本は敬意を払われている」と自信をにじませていたが、その当ても外れた〉

押しかけ女房に三行半みたいな展開。どうやら赤沢は米国を完全に怒らせたようだ。

プレーヤーなのにルールメーカー気取り

「アメリカ湾」のキャップもある(C)ロイター

「一連の経緯でハッキリしたのが、石破政権の現状認識が誤っているということ。米国が始めたゲームのプレーヤーに過ぎないのに、ルールメーカーのように振る舞ったのは大間違いです」と指摘するのは、高千穂大教授の五野井郁夫氏(国際政治学)だ。こう続ける。

「トランプ政権が優先交渉すると報じられたインドの人口は世界最多。GDPは今年中に日本を抜き去り、世界4位に浮上する見込みで、経済成長が著しい。昨年の総選挙をクリアしたモディ政権は盤石で、いやが応でも付き合っていかなければならない相手です。かたや我が国は吹けば飛びそうな政権で、政権交代の可能性も高まっている。米国にとって『特別な国』でもなんでもないのです。ファーストネームで呼び合う仲だった安倍元首相とトランプ氏の個人的な関係と比べるのも違うでしょう。当時の日本は経済力を含めた国際的なプレゼンスがそれなりだった。呆れるのは、石破政権の危機管理能力のなさ。政権維持に主眼を置くのであれば、少なくとも参院選後に先送りするようもっていくべきだった。問題の棚上げは外交において重要な手法です。その程度の交渉もできなかったのか」

日本記者クラブ主催の2日の党首討論会で、石破は対米投資額が世界最大であると強調。「日本における米国の貿易赤字は減らすが、基本は関税よりも投資で、これから先も国益を守り抜いていく」と威勢が良かった。しかし、関税交渉は決裂。媚びるよりはマシではあるが、問題はこの先だ。脱米国の経済対策ができるのか。国民民主党の玉木代表は「食料品ではなく、米国に売れなくなった車の内需を拡大し、受け皿をつくる必要がある」として、消費税の一律5%への引き下げを主張していたが、これはピンとこない。多少値ごろになったところで、東京一極集中のこの国でマイカー需要が再び高まるだろうか。ランニングコストの負担は大きいし、公共交通の利便性がいい。地方の2台目、3台目ニーズだって限界がある。

円高で「トランプ・フリー」

経済評論家の斎藤満氏はこう言う。

「GDP比2倍を超える借金を抱える日本の財政に余裕はありません。将来世代にツケを回す大型減税をする状況にはない。マクロ経済のスタンダードな内需拡大策は金融緩和ですが、円安進行によるインフレを促進してしまう。日銀が追加利上げし、円高に誘導するのが手っ取り早い。第2次安倍政権以降、政府は輸出企業に配慮して円安政策を推し進めましたが、もはや対米輸出をあてにできない。だったら、円高で輸入物価を下落させ、インフレを抑え込んで購買力を引き上げ、内需を喚起した方がいい。1985年のプラザ合意後や、円が最高値を更新した95年以降は円高不況と言われましたが、消費は旺盛だった。企業が設備投資に消極的な理由は金利負担ではなく、国内市場の成長が見込めないからです。経済効率性や持続可能性の観点からいって、いま日本経済に最も有効な処方箋は利上げ。トランプ・フリー体制の構築が急務です」

暴君トランプはNATO(北大西洋条約機構)を揺さぶり、軍事費のGDP比5%への引き上げをのませた。石破政権がオタオタすれば、防衛費も含めて矢継ぎ早に法外な要求をしてくるだろう。

「トランプ氏の看板は米国第一主義。日本が大胆に方向転換し、関税の目減りが見込まれる事態になれば、早晩音を上げるでしょう。身の丈に合わない防衛費の増額要求は当然、突っぱねるべきです。手を尽くしても回避できない場合、増額分は国内投資に回すのが筋。米国製兵器の爆買いなんて言語道断です」(斎藤満氏=前出)

石破政権には知恵と戦略があるのか。野党はどうなのか。トランプ関税をめぐる対処法は、参院選の重大争点のひとつだ。

http://www.asyura2.com/25/senkyo297/msg/599.html

題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。