��2025�N10��24���@�����Q���_�C1�ʁ@���ʃN���b�N�g��

�����ʔ���

��2025�N10��24���@�����Q���_�C2��

���̍��͂ǂ��Ɍ����̂��c���s�V��M���x�����鐢�_�̕|��

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/379362

2025/10/24�@�����Q���_�C�@����i�������z��

�^�J�h�F�S�ʑł��o���A���̐���̑O��Ő������̂��i�b�j�����Q���_�C

�@���s�V�����ɖڂ��悤�ȍ��x�����B�ϋɍ����Ŋ������オ��A�u�������{�v�Ŗh�q��g��B�O���l�ւ̋K��������������O�̂悤�Ɏx������鐢�_�ɂ͂�����Ɣw�������Ȃ�B�^�J�h�̐���̑O��͐������̂��B��ÂȌ��ƊĎ����K�v���B

�@�@���@�@���@�@��

�@�������ɁA���̍����x�����ɂ͑����̍������������̂ł͂Ȃ����B

�@�ǔ��V���̐��_�����ɂ��ƁA���s���t�̎x������71���������B���t��������̒����Ƃ��ẮA��1�����{���t��70�����ė��5�ʂ̍������Ƃ����B18�`39�Ɍ���ƁA80���Ƃ������ٓI�ȍ����x�����������B

�@�����s������s�����̒a�������}���A�����}�̑��قɑI�ꂽ��A���o���ϊ�����3000�~���㏸���Ă���B

�@�܂��Ȃɂ����Ă��Ȃ��̂ɁA���_���}�[�P�b�g�����s�V��M���I�Ɏx�����Ă���B�����}�W�҂����������B

�u�x������Ă��闝�R�́A����������悤�ł��B���̏����Ƃ������ƂŖ������Ɏx�����Ă���l�B�����㏸�Ɋ��҂��Ă���l�B�A����g���ƂňېV�x���҂��x�����Ă���悤�ł��B�ǔ��V���̒����ł́A�ߋE���ł̎x�����㏸���Ă��܂��v

�@�������u����������v�u�������オ�肻��������v�ƁA���C�Ɏx�����Ă��đ��v�Ȃ̂��낤���B

�@���o�C�̂́A�\�z�ʂ�A�����������ォ��u�^�J�h�F�v��O�ʂɑł��o���Ă��邱�Ƃ��B�����ƈېV�Ƃ́u�A���������ӏ��v�ɂ��A�^�J�h�F�̋������Y�����ƕ���ł���B

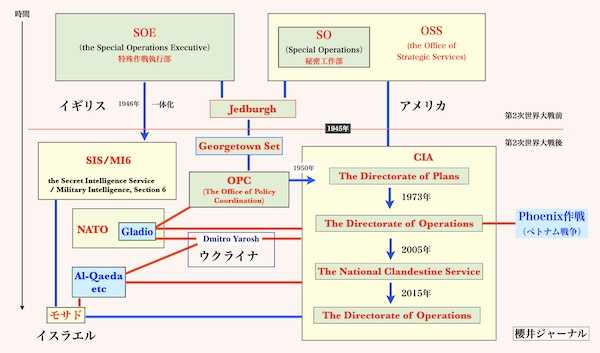

�u�h�q��z�v�u�X�p�C�h�~�@�̐����v�u���{�����͑���߂̐���v�u���{��CIA�̑n�݁v�����B�������A�g�Z�N�ɐ����h�ȂǂƊ����܂ŏ�������ł���B

�@�����A���ӂ������ڂ����X�ɐ���������A���{�Љ�傫���ς��̂͊ԈႢ�Ȃ��B�ǂ��������A�����}����낤�Ƃ��Ă������̔����������Ēf�O�����V�����m���肾���炾�B

�@���Ƃ��u�X�p�C�h�~�@�v�́A�l�̎v�z�M���̎��R��N�Q���鋰�ꂪ�����Ƃ��āA�ȑO�A�p�ĂɂȂ��Ă���B�ō��Y�͎��Y�������B

�u���a�v���f��������}���A�����甲���A�u�E���v�̈ېV���A�����肵�����ƂŁA���s�����Ƀu���[�L����������̂͂Ȃ��A�A�N�Z���S�J�Ƃ������B

�@���s�́u���f�ƑO�i�v���f���Ă���B���������A���̍��͂ǂ��Ɍ������̂��B

�R���卑�E�����Ɛ푈�������Ȃ̂�

���s�������A�����J�̂����Ȃ�B�����邪�܂܂̌R�g�H���ЂƂ����i�b�j���C�^�[

�@�����������s�́A24���s���鏉�̏��M�\���Łu�h�q��̑啝���z�v���u�`�グ����j���B

�@2027�N�x�܂łɖh�q���GDP��2���Ɉ����グ��ڕW�ɂ��āA2�N���O�|�����āA25�N�x���Ɏ���������ƕ\���B25�N�x��\�Z��g�݁A���N�x���ɒB��������ƕ\������\�肾�B���N�x�̓����\�Z�̖h�q���GDP��1.8���������B

�@����ɁA27�N�x�ɉ��肷��\�肾�����u���ۊ֘A3�����v�ɂ��Ă��A���莞����26�N����1�N�A�O�|������ƕ\������B�u3�����v�̑O�|������́A�ېV�Ƃ́u���ӏ��v�ɂ����L���ꂽ�B���莞����O�|�����A27�`31�N�x���̖h�q���啝�ɑ��z�������炵���B

�@�Ƃɂ����h�q��̑��z�A�R�g�ɑO�̂߂�Ȃ̂��B

�@�����������A�g�����v�đ哝�̂�27���ɗ������邽�߂��B�đ��́A���{�ɑ��āA�h�q���GDP��3.5���ɂ܂ő��z����悤�v�����Ă���B

�@���Ď�]��k�ō��s�́A�h�q��̑��z���g�����v�ɖ������Ȃ̂��낤�B���ہu���{�̖h�q�͂͂�������Ə[�������Ă����ƁA�g�����v�哝�̂ɂ��b���������v�Ɖ�ŋ������Ă����B

�@�������A�K�\�����̎b��ŗ���p�~���邽�߂̍����i1��5000���~�j����������Ȃ��̂ɁA�h�q���GDP��3.5���ɂ܂ň����グ��������A�ǂ��ɂ���̂��BGDP��1���́A��6���~���B3.5�����ƁA��21���~�ł���B������u�呝�Łv�𔗂���̂ł͂Ȃ����B

�@�u���[�L�����������s�������낤���̂́A���̂܂ܓ��{���u�푈�̂ł��鍑�v�ɂ����˂Ȃ����Ƃ��B

�@�����喼�_�����̋��q�����i���@�j�͂��������B

�u�h�q�͂̋�����i���鐭���Ƃ́w��p�L���x��w�����̋��Ёx�𗝗R�ɂ��邱�Ƃ������B���s�������A�����̌R���I������[���Ȍ��O�Ƃ��Ă��܂��B�������A���{���R�g�ɑ���قǁA�����Ƃْ̋������܂�͖̂��炩�ł��B�����A�{���ɑ�p�L�����N������ǂ��Ȃ邩�B�ň��A�A�����J�͎Q�킹���A���{�����������Ɍ����������ƂɂȂ鋰�ꂪ����܂��B�A�����J�͑�p�̂��߂Ɍ��𗬂��Ȃ��\�������邩��ł��B���łɃA�����J�̃w�O�Z�X���h�����́A�w�������m�̗L���ɒ��ʂ����ꍇ�A���{�͍őO���ɗ����ƂɂȂ�x�ƒʍ����Ă���B�R���卑�̒����ƃR�g���\���邱�Ƃ��ǂ��������Ƃ��A���s�͗������Ă���̂ł��傤���B���ܕK�v�Ȃ��Ƃ́A�푈���N���Ȃ��悤�ɂ��邽�߂́w�O���x�ł��傤�B�A�����J�̗v���ɏ]���Ėh�q��̑��z�ɑ��邱�Ƃ��ǂ��������Ƃ��A�����ɊO�����d�v���A���s�͕������Ă���̂ł��傤���B���ɐS�z�ł��v

�r�O��`�����v�ɂȂ���̂�

�@���s�������f���������̖ڋʐ��A�O���l�ւ̋K���������B

�@���M�\�������ł��A�u�ꕔ�̊O���l�ɂ���@�s�ׂ�[������̈�E�ɑ��A�s����s������������������Ă���v�u���������s�ׂɋB�R�ƑΉ�����v�ƁA�i������j���B

�@���ّI�̎����u�ޗǂ̎��𑫂ŏR��グ��A�Ƃ�ł��Ȃ��l�����܂��v�ȂǂƁA�؋����������A���C�ŊO���l��̎����锭�������Ă����B�I���Ȃ܂ł́u�r�O��`�v�ł���B

�@�������A�u�r�O��`�v�����v�ɂƂ��ă}�C�i�X�Ȃ͖̂��炩�Ȃ͂����B

�@�o�ϊw�̎��،����ł́A�O���l�J���҂������̘J���҂̌ٗp������ɐ[���Ȉ��e����^���邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ����B

�@�ږ�������������ٗp�ɗ^����e���͏������A�����ڂł݂�ƁA����g���⊮���ʁA�C�m�x�[�V�������i��ʂ��Čo�ϐ����Ɋ�^���邻�����B�������A�ږ��͎�N�w�������A�J���͐l���̊m�ۂƁA�Љ�ۏᐧ�x�̎����\�������߂��ŏd�v�ȑ��݂Ȃ̂��Ƃ����B

�@�ăn�[�o�[�h��̃A���x���g�E�A���W�[�i�����ƃ}���R�E�^�x���[�j�������̕��͂��A������C�����̑�|���Y�����A�ǔ��V���i9��28���t�j�ŕ�����₷���Љ�Ă����B

�@�l��s���ɋꂵ�ޓ��{�����āA�O���l�J���҂Ȃ��ł͎Љ���藧���Ȃ����Ƃ́A�n�b�L�����Ă���B�R���r�j�A���A�h���A���H�A�����c�c�ƁA�����O���l�̓��������������A����͉��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����낤�B

�@�C���o�E���h�̏���z���A���܂�N��10���~�߂��ɒB���Ă���B�����Ԃ̗A�o�z�A��21���~�Ɏ����قNJO�݂��҂��Y�ƂɂȂ��Ă���B

�@�Ȃ̂ɁA���s�́u�r�O��`�v������Ă���̂�����A�ǂ������Ă���̂ł͂Ȃ����B

�u�l��������A���ۋ����͂������n�߂����{�ɂƂ��āA�J���͂ɂ���A�C���o�E���h�ɂ���A�O���l���傫�ȑ��݂ɂȂ��Ă���̂͊ԈႢ�Ȃ��B�S�z�Ȃ̂́A���̐�A���{���O���l����I���̂��A�Ƃ������Ƃł��B���̂܂܉~�����i�߂A���{�œ����Ă��҂��Ȃ�����O���l�͓����ɗ��Ă���Ȃ���������Ȃ��B�{���A���s�́A�ǂ�����ΊO���l�Ƌ������͂���邩�A������f����ׂ��Ȃ̂ɁA�r�O��`�Ǝ��ꂩ�˂Ȃ�����������Ă���̂�����A�ǂ������Ă��܂��B���v���ǂ��l���Ă���̂ł��傤���v�i�@�喼�_�����E�\���m��=�����w�j

�@�ǔ��V���̐��_�����ł́A���s���x�����闝�R�ň�ԑ��������̂́u����Ɋ��҂ł���v�i41���j�������B

�@�^�J�h�̐���́A�{���ɐ������̂��A���v�ɂ��Ȃ��̂��B����������ÂȌ����K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����B

http://www.asyura2.com/25/senkyo298/msg/344.html

�@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B

�@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B