�����ǂɂ�鎀�S�����I�Ɍ��������R�͈�w�ɂ��̂ł͂Ȃ��c

���}���E�r�X�g���A�j�N���Ƃ������́A�u�`���[�g�͉R�����Ȃ��v�Ƃ����L�����ŋߓǂ݂܂����B���̕��͈�w�Ɋւ��镡���̒�����o����Ă�����̂悤�ł����A���̋L���̕���́A

�u���N�`����R���������o�ꂷ��O���犴���ǂ͋}�����Ă����v

�Ƃ������̂ŁA��������j���疃�]�Ȃǂɂ�����܂ŃO���t�ʼn�����Ă�����̂ł��B

�\�h��w�Ƃ����̂��A������u���N�`���v�Ƃ������̗̂��j�ɂ��ẮA���ׂ�ƒ��ׂ�قǁA���܂��܂ȋ^��Ƃ����̂��A�u���̖����̞B�����v�����������Ă����Ƃ������Ƃ́A����Ȃ�ɈȑO���犴���Ă��܂����B

���̂��Ƃɂ��čŏ��ɏ������̂́A2021�N1���̈ȉ��̋L���������Ǝv���܂��B����́A���{�ŃR���i���N�`�����ڎ킪�n�܂鏭���O�̎����ł����B

���ב����Ēm��u���N�`���ɂ�芴���ǂ̗��s��}���������j�͂Ȃ��v���Ƃ������c��ȃf�[�^�B�����Ȃ�E�C���X�����R�̖@���Ŋg�債�A�����Ď��R�ɏI������

In Deep 2021�N1��18��

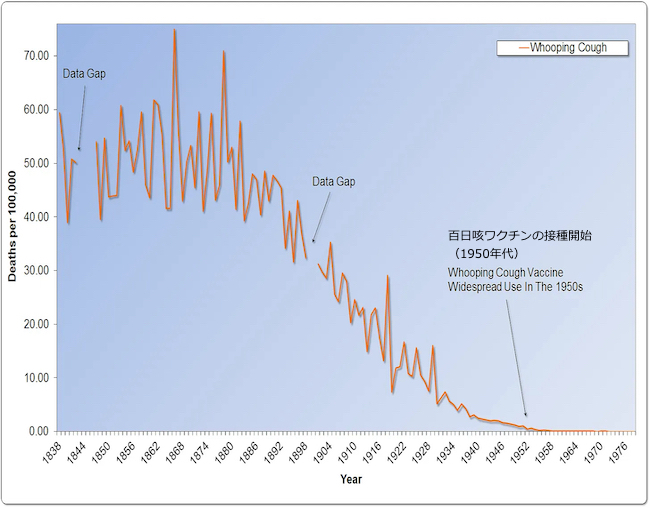

���Ƃ��Ζ��]�i�͂����j�̗\�h�ڎ�̗��j�̃O���t�Ȃǂ́A������悭�����Ă��܂����B

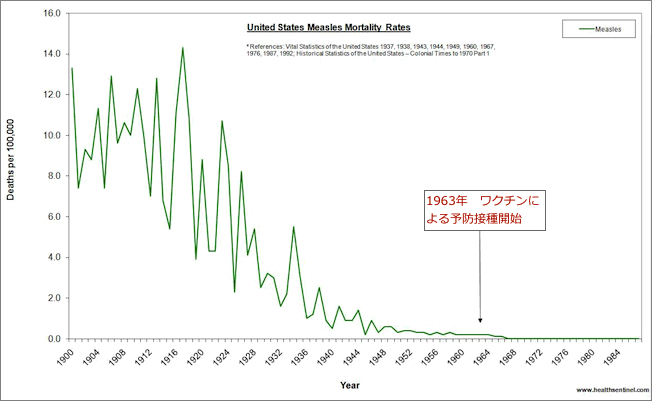

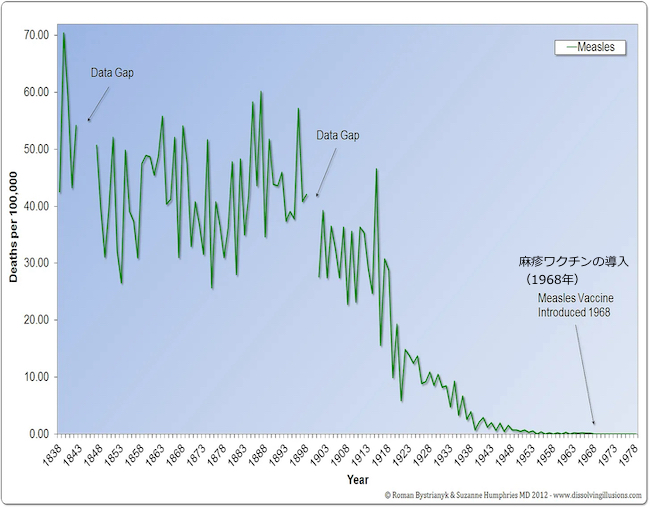

�ȉ��́A�A�����J�� 1900�N���� 1984�N�܂ł́u���]�ɂ�鎀�S���̐��ځv�̃O���t�ł��B�\�h�ڎ킪�J�n���ꂽ�̂́A1963�N�ł����B

�A�����J�̖��]�̎��S���̐��ځi1900 - 1984�N�j

United States Measles Mortality Rates

��قǂ̋L���ɂ���܂����A���ɁA�S��������A�W�t�e���A�Ȃǂ������悤�ȃO���t��`���Ă��܂��B

�܂�A�\�h�ڎ킪�J�n���ꂽ���ɂ́A�u���łɑ嗬�s�͏I����Ă����v�̂ł����B

���]���������グ���L���Ƃ��ẮA�ȉ�������܂��B

���]�̗��j�Ɍ���u���N�`���̈З́v�B�����āA�����ǂ̗��s�𐧌�ł���͎̂��R�̐���s�������A�Ɖ��߂Ďv��

In Deep 2024�N2��13��

�ȑO���珑�����Ă����������Ƃ�����܂����A��{�I�ɁA�ߑォ�猻��܂łɂ����āA���܂��܂Ȋ����ǂ��u���Łv���Ă��������R�́A��Ɉȉ��̂R���Ƃ������Ƃ́A���ۂɂ͈�w�I�ɂ��A������x�ؖ�����Ă��܂��B

��v���Ŋ����ǂ����I�Ɍ����������R

�E�����Ȑ��������ȂǂƂ��Ďg����悤�ɂȂ���

�E�����������ȂǁA�����̊�{�I�ȉq�������ǂ��Ȃ���

�E�h�{��Ԃ�����I�ɗǂ��Ȃ���

��قǂ̃A�����J�̖��]�̗�ł��A�����ɋ}���Ɍ������āA1970�N��ɂ́u�قڎ��S�Ⴊ�Ȃ��Ȃ����v���Ƃ�������Ă��܂��B

���{�ł��A�����A�q�����Ɖh�{��Ԃ��N�Ƌ��ɔ���I�ɗǂ��Ȃ��Ă������A�����̕a�C�����I�Ɍ����Ă����܂����B

�u�~�Łv�Ȃ�Ă��̂��`���[�g������ƁA����͈�ڗđR�ł��B

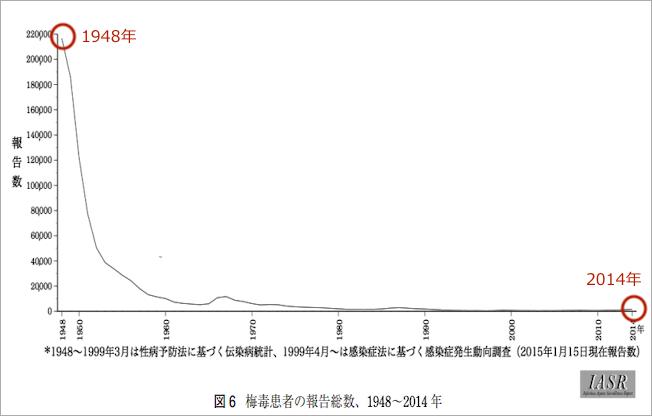

1948�N - 2014�N�̓��{�̔~�ł̊������̐���

eiken.co.jp

1948�N���� 1960�N���̊Ԃɂ́A������ 10�N�قǂ̊ԂɁA20����1�ȂǂɊ��Ґ��͌����Ă��܂��B�Ԑ��̔p�~ �i���t�h�~�@�̎{�s / 1958�N�j�Ȃǂ��������Ƃ͂����A���̌����́A���I�]�X�����̖��ł͐����ł��܂���B

�Ƃ������A�����̕a�C�Ƃ����̂́A�������̉��P�Ɖh�{��Ԃ̉��P�����ŁA���̗��s���������ޏ��z���Ă�������̂̂悤�ł��B��w�I����́A���������ΏǗÖ@�ȂǂɌ���ꂽ���̂ƂȂ��Ă���ƌ����܂��B

�����Ƃ��A���݂͋t�Ɂu���������邱�Ƃɂ��a�C�v�������Ă���̂ł�����ǁA����͊����ǂƂ͂��܂�W�̂Ȃ����̂ł��B��Ƃ��ẮA

�E�q�ǂ��̔����a�́u99���v���ߓx�ɐ����Ȑ�����������o����邱�Ƃ��A�p���̌����Ŕ����i���������グ�� In Deep �̋L���j

�E�����ǐ��x�����iCOPD�j�̍ő�̔��Ǘv���́u�Y���܂Ə��ō܁v�ł��邱�Ƃ������i���������グ�� In Deep �̋L���j

�ȂǁA�ߓx�Ȑ��������o���Ă���a�C����������̂ł����A�����ǂɊւ��ẮA�K�x�ȉq�����ƁA�ǍD�ȉh�{��ԂŃN���A�ł�����̂��قƂ�ǂł��B

����Ȃ킯�ŁA�`���ɏ����܂������}���E�r�X�g���A�j�N���̋L���ɍڂ����Ă��܂����`���[�g�i�O���t�j�Ɖ�����ꕔ���Љ���Ă��������܂��B

�L�����̂��̂͑�ςɒ������̂ł��̂ŁA�O���t�Ɨv�_�����������Ă��������܂��B

�u�`���[�g�͉R�����Ȃ��v���

�I���W�i���̋L���́AThe Charts Don�ft Lie �ɂ���܂��B

�L���́A�`���ɁA�g�}�X�E�}�L���[���Ƃ��� 20���I�̈�w���j�Ƃ́w��w�̖����F�����A�����A����Ƃ��h�G���H�x�i1976�N�j�Ƃ����{����̔����Ŏn�܂�܂��B

19 ���I�ɂ����鎀�S���̒ቺ�́A��ɐ��������̌���A���ɐl�X�̐H�����̉��P�ɂ��Ƃ��낪�傫���A����̌��O�q�����É���ɂ��Ƃ���̖����͂�����d�v�ł͂Ȃ������B

- �g�}�X�E�}�L���[���w��w�̖����F�����A�����A����Ƃ��h�G���H�x�i1976�N�j

��������͊e���ڂ̔����ł��B

���j

���j�͉����I�ɂ��킽���čł���œI�Ȍ��O�q����̋��Ђ̈�ł���A���ɕn���w�ɂ����Čv��m��Ȃ��ꂵ�݂Ǝ��������炵���B

18���I����19���I�ɂ����āA���j�̓A�����J�ƃ��[���b�p�̗����Ŗ҈Ђ�U�邢�A���S���l�̖���D�����B1860�N�ォ�� 1880�N��ɂ����Ă̎��S���� 10���l������ 300�l���� 375�l�������B

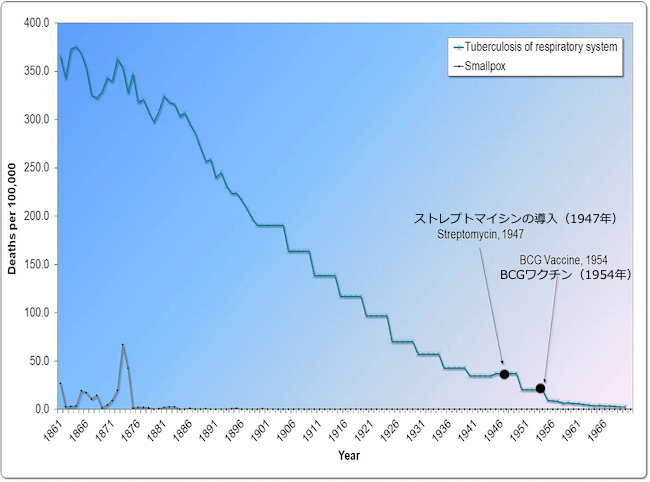

���j�̌����͍R�������ƃ��N�`���̓o��ɂ����̂ƈ�ʓI�ɍl�����Ă��邪�A�f�[�^�͈قȂ鎖���������Ă���B

�}�T�`���[�Z�b�c�B�̗��j�L�^�ɂ��ƁA���j�� 1800�N���ʂ��Ď�v�Ȏ����������B�������A�X�g���v�g�}�C�V���i1947�N�ɓ����j�� BCG ���N�`���Ȃǂ̉��w�Ö@���o�ꂵ�����ɂ́A���j�ɂ�鎀�S�Ґ��͂��łɋ}�����A���\�N�ɂ킽���Ē����Ɍ����X���ɂ������B

1861�N - 1966�N�̕ă}�T�`���[�Z�b�c�B�̌��j�ɂ�鎀�S���̐���

��w�j�ƃg�}�X�E�}�L���[�����w�E�����悤�ɁA�����̈�É�������������ȑO����A���j�ɂ�鎀�S���͂��ł� 96.8%�Ƃ������ٓI�Ȍ����𐋂��Ă����B

�}�L���[���͂��̌������Ɏ��S���������������Ƃ�F�߂Ă��邪�A�f�[�^�́A�R�������ƃ��N�`���ڎ�̉e�����A���L�����j�I�����̒��ł́A�����i���ʂ��j�������Ƃ��Ă���r�I���������̂ł��������Ƃ������Ă���B

�͍g�M

�ߑ�ȑO�A�͍g�M�͐�i���ɂ����Č��j�Ɏ����ōł��v�����̍��������ǂ̈�������B���j�قǒv���I�ł͂Ȃ����A19���I�ɂ� 10���l������ 120�l���� 160�l�Ƃ����������̎��S�����L�^���A���j�̖� 40%�ɂ܂ŒB���Ă����B

���̉�œI�Ȕ�Q�ɂ�������炸�A�͍g�M�͂��̌�́A��w�I���O�����łȂ��A�l�X�̋L��������قڏ����������B

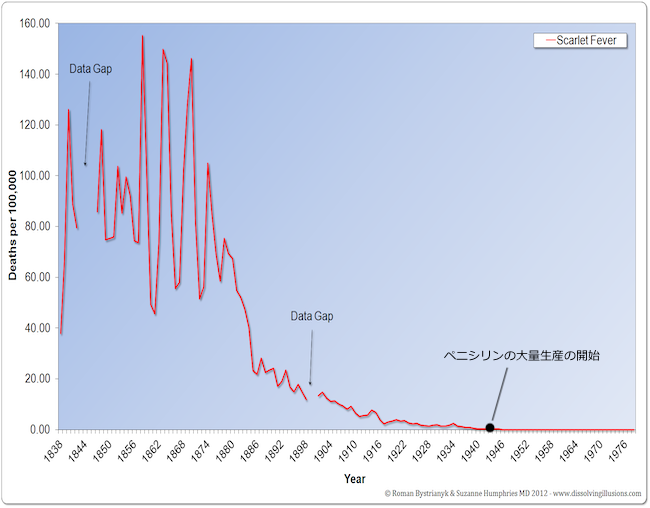

�d�v�Ȃ̂́A�͍g�M�ɑ��Ă͍L�����y���郏�N�`�����J������Ȃ��������Ƃ��B�y�j�V�����Ȃǂ̍R�������i1944�N�ɏ��߂đ�ʐ��Y���ꂽ�j�͍ŏI�I�ɂ��̕a�C�̎��ÂɎg�p���ꂽ���A���S���̍ł��}���������I�Ȓቺ�́A�����萔�\�N�O�A��É�����s���邸���ƈȑO�ɋN�������B

���j�Ɠ��l�ɁA�͍g�M�̏��ł́A���i��N�`���ɂ�����ł͂Ȃ��A��ɎЉ�S�̂ɂ킽�鐶�����̉��P�A���ɉq���A�q���ݔ��A�h�{�A�Z��̉��P�ɂ���Ă����炳�ꂽ�悤���B

1838�N����1922�N�܂ł̉p���ɂ�����V�R�����͍g�M�̎��S��

�C���O�����h�ƃE�F�[���Y�̃f�[�^�ł��A15�Ζ����̎q�ǂ��i���̕a�C�ɍł��Ǝ�ȔN��w�j�ɂ����ē��l�̌X����������B

���� 15�Ζ����̔N��w�̎��S���͈�ʐl�����������������A19���I�ɂ� 10���l������ 150�` 240�l�ɒB�����B

���̌��I�Ȏ��S���̌����́A���N�`���̏������肸�ɒB�����ꂽ���̂ł���A���i�ɂ�����ł͂Ȃ��A��w�ȊO�̎Љ�i�������S���ቺ�̎�ȗv���ł������Ƃ����咣�𗠕t���Ă���B

���]

���]�͂قڒN�����m���Ă���a�C�ŁA�ǗႪ�������邽�тɃj���[�X�ŋً}���������Ď��グ���邱�Ƃ������A���������̕s����p�j�b�N���B

���]�́A���j�I�Ɍ��Đ[���ȕa�C�ł���A19���I�ɂ� 10���l������ 40�l���� 70�l�̎��S���ɒB�����B������͍g�M�̒v�����̖����� 3����1�ɑ�������B

���݁A���]�̃��N�`�������݂��邱�Ƃ���A���N�`���ڎ킪���]�̌��I�Ȍ����̌��ƂȂ����ƈ�ʓI�ɍl�����Ă���B�������A�C���O�����h�ƃE�F�[���Y�̃f�[�^�́A1968�N�ɑS���I�Ȗ��]�\�h�ڎ�v���O���������������ȑO����A���]�ɂ�鎀�S�������łɂق� 100%�������Ă������Ƃm�Ɏ����Ă����B

1838�N����1978�N�܂ł̉p���ɂ����閃�]�̎��S��

���j���͍g�M�Ɠ��l�ɁA���]�̎��S���̌��I�Ȓቺ�́A���i�ɂ�������o�ꂷ�邸���ƈȑO����A�Љ�S�̂̐i���A���ɉq���ݔ��̉��P�A�h�{��Ԃ̉��P�A�Z��̎��̌���A�����Đ��������̑S�̓I�Ȍ��オ�傫�Ȗ������ʂ����Ă������Ƃɂ��Ƃ��낪�傫���B

�S���P

���]�Ɠ��l�ɁA�S���P�͂��ďd�ĂŁA�����Βv���I�ȏ��������������B19���I�̎��S���� 10���l������ 40�l���� 70�l�̊ԂŐ��ڂ��Ă����B�����ł́A�S���P���N�`���iDTP/DTaP�j���L�����p�\�ɂȂ������߁A���̈�w�I�i�����S���P�̋}���Ȍ����̎���ł���Ƒ����̐l���l���Ă���B

�������A�C���O�����h�ƃE�F�[���Y�̗��j�I�f�[�^�͈قȂ�l����悵�Ă���B�S���P�ɂ�鎀�S���̒ቺ�̑啔���́A�L�͈͂ɂ킽�郏�N�`���ڎ�v���O�����̊J�n��肩�Ȃ�O�ɋN�������B���ہA1957�N�ɑS���I�Ȗ��]�\�h�ڎ�L�����y�[�����������ꂽ���_�ŁA���S���͂��łɂق� 100%�}�����Ă����B

1838�N����1978�N�܂ł̉p���ɂ�����S���P�ɂ�鎀�S��

�����̑��̊����ǂƓ��l�ɁA�^�̓]���_�͈�ÈȊO�̐i���A���Ȃ킿�����̉��P�A�������̉��P�A�H�����̉��P�A�Z��̈��萫����A�����Đ�����������Ɍ������Љ�S�̂̎��g�݂ɂ���Ă����炳�ꂽ�B

����������b�I�Ȍ��O�q���A�S���P�ɂ�鎀�S���̗}���ɑ傫���v�������悤���B���Ēv���I���������̕a�C���Ǘ��\�Ȃ��̂ɕς����̂́A���N�`���ł͂Ȃ��A��茒�S�ȎЉ�����B

�P�����b�h�E�l���\�����ƃL���������E�}�X�^�[�Y�E�E�B���A���Y���ɂ��w�����lju�w�F���_�Ǝ��H�x�ɂ́A�ȉ��̂悤�ɏ�����Ă���B

1900�N��̍ŏ��� 80�N�ԂɊ����ǂ̑e���S���͌��I�Ɍ����������̂́A���ǂɂ�鎀�S���͓��l�̕ω��������Ă��Ȃ��B

���ہA1900�N��̎��S���ቺ�̑啔���́A�����ǂɂ�鎀�S���̌��I�Ȓቺ�ɋN������ƍl������B1900�N��㔼�� 20�N�Ԃɂ́A�����������ɂ�鎀�S���͑啝�ɒቺ�������A�x����Ȃǂ̎����ɂ�鎀�S���̏㏸�ɂ���đ��E���ꂽ�B

���炩�ɁA1900�N��̊����ǂɂ�鎀�S���̒ቺ�́A�O���I�Ɣ�r���Č��O�q���̐i���Ƃ����S�ȃ��C�t�X�^�C���̎����ɂ����̂��B

�����܂łł��B

��������A����ɕ����̏��Ђ��w�_���Ȃǂɂ�����������̂ł����A���_�Ƃ��ē������Ƃ̌J��Ԃ��ł��̂ŁA�������܂��B

�܂�A20���I�Ɋ����ǂɂ�鎀�S�������������������̂́A

�E�����Ȉ�����

�E�K�ȉ������̊Ǘ�

�E�K�ȉq�����

�E�ǍD�ȉh�{���

�Ȃǂ��A�قƂ�ǂ̗v�f���߂Ă���Ƃ������Ƃł��B

�������A��قǂ́w�����lju�w�F���_�Ǝ��H�x�ɋL����Ă���悤�ɁA

�E����ł͂��Ă͏��Ȃ������a�C���������Ă��āA�S�̂̕a�C�ɂ�鎀�Ґ��͌������Ă��Ȃ�

�Ƃ������Ƃ������܂��B

���݂ł́A��v���Ɋւ��ẮA��r�I�ǍD�ȉq����Ԃ�A�ǍD�ȉh�{��Ԃ��ۂ���Ă���ꍇ���������߁A�����ǂɂ�锚���I�Ȏ��S���̏㏸�Ƃ����̂́A���̏�Ԃ���������͋N�����܂���B

�������A�l�l�ɂ����ẮA�Ɖu�̖�肪����ꍇ��A���炩�̊�b����������ꍇ�ȂǁA�Ǝ�ȕ��X�����܂����A�Љ�S�̂Ƃ��Č���A���ۂ̂Ƃ���A

�u����Љ�͊����ǂɊւ��āA���j��A�ł��ǍD�ȏ�Ԃɂ���v

�ƌ�����̂��Ǝv���܂��B���̗��R�́A��Ɉ�w�̔��B�ɂ����̂ł͂Ȃ��A���C�t�X�^�C���̌���ɂ���܂��B

�����Ƃ��A���㉽�炩�̎���i�S�ʓI�Ȋj�푈��n���K�͂̎��R�ЊQ�Ȃǁj�ɂ��A�q������h�{��Ԃ��u�j�ꂽ�v�Љ�ɂȂ�A�܂� 19���I�ȑO�̏�Ԃɖ߂�܂��B

�����Ȃ�Ȃ��悤�ɓw�͂���̂��A�l�Ԃ̋`���Ȃ̂�������܂���B

����800�N - �ނ̓��ӂƖɂ�������炸�A�n�U���A�����Ɣނ̑��߂̃I���K���q�͌Ñ�o�r���j�A�̍����p�A�܂��閧������`�Ƃ��Ēm���Ă�����̂����H�������܂����B���̔閧������`�́A�q�����тɂ��A�u�����v�A�������݁A�S����H�ׂ��Ƃ����I�J���g�V�����܂�ł��܂����B

����800�N - �ނ̓��ӂƖɂ�������炸�A�n�U���A�����Ɣނ̑��߂̃I���K���q�͌Ñ�o�r���j�A�̍����p�A�܂��閧������`�Ƃ��Ēm���Ă�����̂����H�������܂����B���̔閧������`�́A�q�����тɂ��A�u�����v�A�������݁A�S����H�ׂ��Ƃ����I�J���g�V�����܂�ł��܂����B �ނ�͂Ђ����ɁA�T�^���I���q���̌���т̋V���𑱂��A�o�[�����ނ�ɁA���E�S�̂ƁA���ׂĂ̕x��^���Ă���邱�Ƃ�M���܂����B������o�[�����ނ�ɖ������̂ł���A�ނ炪���������A�q�ǂ���c����ނ������Ƃ��ĕ��������A�������̂ł����B

�ނ�͂Ђ����ɁA�T�^���I���q���̌���т̋V���𑱂��A�o�[�����ނ�ɁA���E�S�̂ƁA���ׂĂ̕x��^���Ă���邱�Ƃ�M���܂����B������o�[�����ނ�ɖ������̂ł���A�ނ炪���������A�q�ǂ���c����ނ������Ƃ��ĕ��������A�������̂ł����B

�@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B

�@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B